DIE PREISTRÄGER:INNEN

Die Preisverleihung fand am Pfingstmontag, 20. Mai 2024 um 12.00 Uhr im Haus der Berliner Festspiele statt.

Der Alfred–Kerr–Darstellerpreis geht in diesem Jahr an

Er erhielt den Preis für seine schauspielerische Leistung in der Inszenierung „Die Hundekot-Attacke“ vom Theaterhaus Jena in Koproduktion mit Wunderbaum.

Nikita Buldyrski wurde 1995 in Neftekumsk (Russland) geboren. Nach seinem Umzug nach Deutschland wohnte er in Bochum und sammelte dort schon früh Theatererfahrungen in russisch- und deutschsprachigen Projekten.

Es folgten diverse Produktionen in der umliegenden Freien Szene, beispielsweise am ROTTSTR 5 THEATER in Bochum. Auch arbeitete er in einigen Produktionen am Jungen Schauspielhaus und am Schauspielhaus Bochum.

Von 2018 bis 2022 absolvierte er anschließend seine Schauspielausbildung an der Universität Mozarteum Salzburg. Vor und während des Studiums hat er mit Alexander Riemenschneider, Tina Lanik, Jörg Lichtenstein, Amélie Niermeyer, Anja Herden und Joachim Gottfried Goller zusammengearbeitet.

Anfang 2022 war er unter der Regie von Ebru Tartıcı Borchers in der Uraufführung von „KNECHTE“ (Caren Jeß) am Kosmos Theater Wien zu sehen. Seit der Spielzeit 2022/23 ist er Ensemblemitglied am Theaterhaus Jena. Hier spielte er u. a. in „Die Hundekot-Attacke“ unter der Regie von Walter Bart (Wunderbaum).

Nikita Buldyrski schreibt Texte und macht in seiner Freizeit Rapmusik. Am Theaterhaus Jena nutzte er dies unter anderem für die Arbeit an „On the Edge“, seinem ersten selbstentwickelten Solo-Stück.

Liebe Alle,

als erstes möchte ich der Kerr-Gesellschaft und insbesondere Torsten Maß, Peter Boehme und Peter von Becker für die mir anvertraute Aufgabe danken, den Alfred-Kerr-Preis zu vergeben.

Die drei Königinnen des diesjährigen Theatertreffens, Lina Beckmann, Wiebke Puls und Valerie Tscheplanowa sind alle Preisträgerinnen des Alfred-Kerr-Preises. Das sagt sehr viel über seine Bedeutung und auch über den Spürsinn meiner Juroren-Vorgänger und -Vorgängerinnen aus.

Ich war sowohl 2020 als auch 2021 als Kerr-Jurorin angefragt. Beide Male wurde der Preis pandemiebedingt nicht vergeben, weil die Theatertreffen nur gestreamt wurden, der Kerr-Preis aber explizit ein Theaterpreis ist und die Aufzeichnung einer Aufführung allenfalls ihr Zitat.

Beide Male hatte ich schon über eine mögliche Preisträgerin nachgedacht. Die Tänzerin Beatrice Cordua in Florentina Holzingers Abend „Tanz“ hatte mich schlicht sprachlos gemacht. Ihr Sich-selbst-Aussetzen, ihr beißender Humor, ihre Klarheit, ihre Coolness und Eleganz. Gut, sie ist um die 80 Jahre alt, egal, dachte ich, es ist ihre erste Sprechrolle, sie ist Nachwuchs, wie man ihn sich potenter nicht wünschen kann. 2021 war es die Performerin Lucy Wilke, in die ich mich geradezu schockverliebte. Ihr Abend „Scores that shaped our Friendship“ ist in seiner hochreflektierten Intimität ein liebevoller Tabubruch. Zwei Menschen mit so verschiedenen Körpern, der eine von spinaler Atrophie, der andere vom Tanz geformt und geprägt, treten in einen Dialog, berühren sich, tanzen und werden getanzt, sind in jedem Augenblick mutig und anmutig zugleich.

Beide Darstellerinnen, beide Abende, waren verstörend, betörend, bestürzend, sie haben meine Art, die Welt wahrzunehmen aufs Produktivste gestört, haben meine Weltsicht erweitert. Ich werde sie nie vergessen und wollte dieses Forum nutzen, sie nochmal in Erinnerung zu rufen und mich für die Performance der beiden Darstellerinnen zu bedanken.

Ich bin ja keine Kritikerin und kann mir deshalb erlauben, nur von den Momenten zu berichten, die mich am diesjährigen Theatertreffen berührt haben, die mich begeisterten. Ich habe ausdrücklich nicht den Wunsch, den Inszenierungen oder der Stückauswahl als Ganzes gerecht zu werden.

Als in „Riesenhaft in Mittelerde“ zu Beginn des Stückes sich diese vielen Menschen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, gegenüberstehen, einander in die Augen schauen, aufeinander zugehen und gemeinsam singen: „Die Welt ist im Wandel, die Welt ist im Wandel“, war es um mich geschehen. Ja! Genau! Wie gut! Hoffentlich ist sie das! Hier und in diesem Augenblick auf jeden Fall ist sie das.

Überhaupt immer wieder die Darsteller*innen des Theater Hora. Welche Hingabe, welcher Genuss am Auftritt. Sie wollen etwas erleben. Es ist ja nicht nur die Lebenszeit der Zuschauenden, für uns Spielende ist es auch unsere eigene Lebenszeit, die abläuft, während wir auf der Bühne stehen. Warum also Bescheidenheit? Warum sich begnügen mit der Bewältigung von oft so übersichtlich komplexen Aufgaben? Warum Schonung? Sowohl von uns selbst als auch vom Publikum?

Bei „Silence“ traf mich der Moment, als ich begriff, dass es dem Sohn nicht möglich sein wird, die Dinge mit seiner Mutter zu klären. Dass es ihre Überlebensstrategie ist, die Verletzungen – sowohl die selbst erlittenen wie auch die anderen Menschen zugefügten – unter Verschluss zu halten und dass das gewaltsame Herausholen derselben sie zerstören würde. Dem Sohn bleibt nur die Kapitulation, aber in ihr liegt eine Schönheit, denn sie führt vielleicht in eine neue Freiheit, die im Verzeihen statt im Klären liegt. Während ich Dimitrij Schaad als Falk Richter beim Sich-Erinnern an seine Kindheit und Jugend zusah, konnte ich erleben, dass Erinnern nichts Rückwärtsgewandtes ist, sondern eine Form des Werdens.

Wenn Wiebke Puls‘ Anna Petrowna in „Die Vaterlosen“ die Sinnlosigkeit ihres zur Untätigkeit verurteilten Lebens als Frau in den Abgrund ihres weinerlichen Stiefsohnes hineinschreit, ist es ein Moment großer Klugheit und Emotionalität. Zwei Begriffe, die oft als sich gegenseitig ausschließend gesehen werden. Aber nicht nur das Denken, auch die Emotion ist ein Erkenntnisinstrument. Auch auf der Bühne. Ich kann durch die Emotion Dinge begreifen und begreifbar machen, die jenseits eines klugen Gedankens sind. So kann ich mir selbst und dem Publikum ermöglichen, in eine Figur hineinzuschauen, statt sie lediglich zu durchschauen, was ja wohl das Langweiligste überhaupt ist.

Zwei der drei großen Protagonistinnen des Theatertreffens spielen Männer, Nathan und Laios. Ich habe auch des Öfteren Männer gespielt, tolle Figuren, widersprüchlich, unbequem, irritierend. Und doch hat es etwas von Notwehr, als Frau immer wieder Männerfiguren zu spielen. Ich würde mir wünschen, dass der Prozess der Entwicklung von genauso ambivalenten, vielschichtigen und verwirrenden weiblichen Figuren mehr an Fahrt aufnimmt. Es ist mühsam festzustellen, wie hartnäckig sich die tradierten und eben unrealistisch einseitigen Frauenfiguren im Spielplan halten, ärgerlicherweise werden sie zuweilen auch von Regisseurinnen reproduziert.

Manchmal wird man im Theater ein wenig zu sehr an die Hand genommen und durch gut gangbares Gelände geführt. Etwas zu oft entsteht das Gefühl, auf der Höhe der Handlung zu sein und nicht unbedingt in unbekannte Höhen und Tiefen vorzudringen. Doch mit „Bucket List“ wird man nicht so schnell fertig. Ich sah die Zersplitterung des Individuums angesichts der Katastrophe in seine Einzelteile, von denen doch viele so demütigend banal und beschämend kleinlich sind. In ein beklemmendes Gefühl der Verlorenheit gestoßen hatte ich zugleich einen großen Genuss an der fantastischen Musikalität der Beteiligten, an ihrem schieren Können, an ihrer Kunst und Fähigkeit zur Abstraktion. In diesem Widerspruch liegt die Kraft dieses Abends.

Wir sind alle Verstrickte. Verstrickt in unsere private Geschichte, unsere Familie, unseren Alltag, verstrickt in die politische und gesellschaftliche Gegenwart, in die wir zufälligerweise geworfen sind. Wir Schauspieler*innen sind zusätzlich noch verstrickt im Realitätsverzerrungsfeld des Theaters mit seinen Macht-, Verteilungs- und Statuskämpfen. Das Theater ist ein Ort, an dem Freiheit oft Thema und selten Praxis ist. Wenn es uns gelingt, für Momente all das hinter uns zu lassen oder zumindest zur Seite zu treten und uns frei auf einer Bühne zu bewegen, hat das schon etwas Utopisches. Um Nietzsche zu zitieren: „Frei ist, wer in Ketten tanzen kann.“ Wenn die drei Tänzer-Performer in „Extra Life“ im gleißenden Licht des Schlussbildes in ihrer unerbittlichen Langsamkeit trotz aller traumatischen Erfahrungen tanzend beinahe abheben, erreichen sie für Augenblicke diese Utopie.

In „Die Hundekot-Attacke“ verstand ich plötzlich, dass es hier nicht allein um einen Diskurs über das Verhältnis von Kritik und Kunst und um Machtstrukturen am Theater geht, sondern um den Überlebenskampf einer Handvoll Künstler*innen. Um im Angesicht der drohenden Arbeitslosigkeit aufgrund des bevorstehenden Leitungswechsels am Theaterhaus Jena die Aufmerksamkeit der Kritik auf sich zu ziehen, machen sie einen Abend über Kritiker*innen. Nicht nur Schauspieler*innen, alle Menschen lieben es, wenn über sie gesprochen wird, wenn sich jemand mit ihnen beschäftigt – die Rechnung ging auf, das Stück ist eine Erfolgsgeschichte, das Problem der Unsichtbarkeit in der sogenannten Provinz clever und charmant gelöst.

Wie Pina Bergemann und Leon Pfannenmüller in quälenden Wiederholungen aus Theater-Kritiken die für sie verletzendsten Sätze vorlesen, ist von herzzerreißender Komik und ich musste an eine meiner Lieblingsgeschichten über das Theater denken: Ein australischer Mythos erzählt von einem berghohen Frosch, der das Meer und alle Wasser der Welt verschluckt hatte. Die Fische und alle anderen Wassertiere zappelten auf dem Trockenen. Da fing ein Aal an, auf seiner Schwanzspitze zu balancieren und bestimmt mit einer recht verzweifelten Würde vor dem Frosch auf und ab zu spazieren, bis dieser lachend zusammenbrach und das ganze Wasser wieder ausspuckte. Die Spieler*innen des Theaterhauses Jena sind die Kolleg*innen dieses Aales.

Es muss immer um etwas gehen, immer! Ganz gleich, ob es mit Leichtigkeit, mit Humor, mit großem Ernst, in Düsternis erzählt wird. Es muss etwas auf dem Spiel stehen.

Und jetzt zur Hauptsache. Auszeichnen möchte ich einen jungen Schauspieler, der mir in seiner präzisen Natürlichkeit auffiel, dessen Spiel etwas bestechend Selbstverständliches hat. Es ist Nikita Buldyrski aus „Die Hundekot-Attacke“. Lange Zeit schauen wir ihm beim Zuhören zu. Und er kann zuhören. Er will nicht nur sich selbst Gehör verschaffen und lässt so kein Wort der anderen zu Boden fallen. Über weite Strecken liest er ab, aber nichts daran ist statisch, sein Blick ist klar und offen, man vergisst das Blatt in seiner Hand; in einer entspannten Konzentration und Präsenz bewahrt er sich eine innere Beweglichkeit in dieser deutlichen formalen Setzung. Er sitzt da in einer kraftvollen Ruhe, aus der sich immer wieder starke emotionale Eruptionen ereignen. Spricht er, ist jeder Satz ein Treffer, Nikita braucht keinen Anlauf, kein Hineinfummeln in die Situation, er betritt sie mit großer Leichtigkeit, Direktheit und Entschlossenheit, er ist sofort zu 100 Prozent da, wie ein Licht, das man einschaltet. Ich hatte gleich Lust, auf die Bühne zu springen und mit ihm zu spielen. Sein Spiel ist pure Gegenwart. Es gibt keine Zeit mehr, nur Augenblick für Augenblick Buldyrski. In seinem Rap gegen Ende des Abends zeigt er sich ganz und gar, klagt an, teilt aus und ist dabei verletzbar und selbstbewusst zugleich. Nikita lässt uns in seine Wut schauen und agiert mit dieser verzweifelten Würde, bei der klar ist, dass es hier um etwas geht und nicht um nichts.

Herzlichen Glückwunsch Nikita Buldyrski!

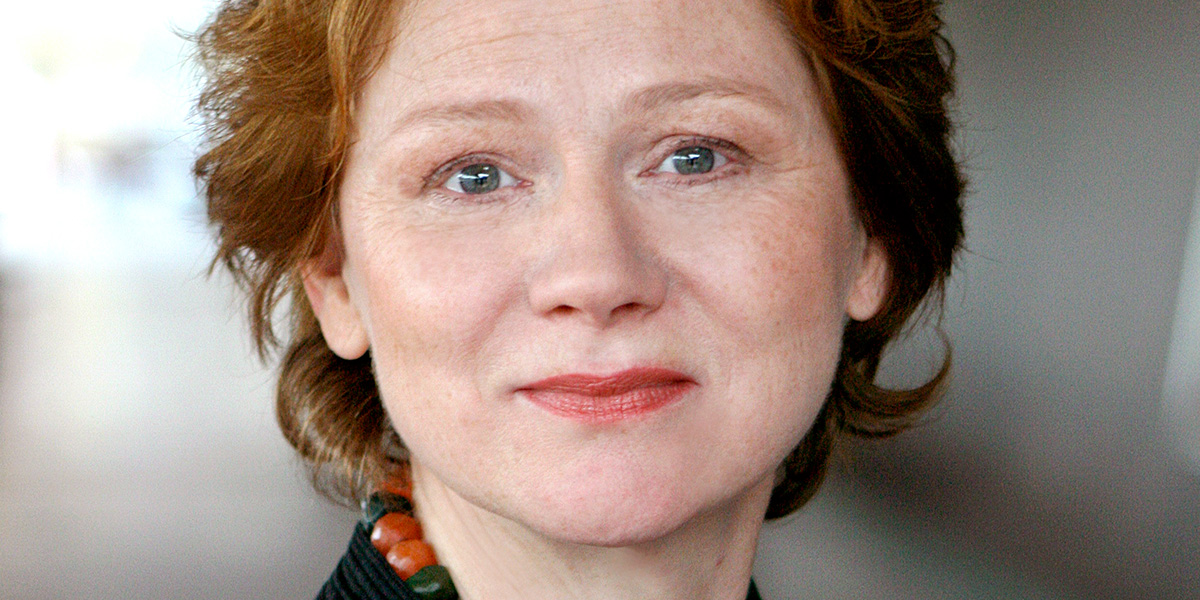

Jurorin des Alfred-Kerr-Darstellerpreises 2024 war die renommierte Theater- und Filmschauspielerin Ursina Lardi.

Ursina Lardi wurde in Graubünden in der Schweiz geboren. Ihr Studium an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ führte sie nach Berlin.

Im Rahmen ihres ersten Engagements am Düsseldorfer Schauspielhaus spielte sie in der Regie von Einar Schleef die Titelrolle in Oscar Wildes „Salome“ (eingeladen zum Theatertreffen 1998).

Nach Engagements an mehreren renommierten Häusern in Deutschland ist Ursina Lardi seit 2012 Ensemblemitglied an der Schaubühne Berlin und ist dort zur Zeit in „Everywoman“ und in „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“ in der Regie von Milo Rau, in „Die Ehe der Maria Braun“ in der Regie von Thomas Ostermeier und in „Bad Kingdom“ von Falk Richter zu sehen.

Als Gast spielte und sang Ursina Lardi an der Staatsoper Berlin die Elsa in „Lohengrin“ von Salvatore Sciarrino (Regie Ingo Kerkhof, 2014).

Außerhalb der Schaubühne ist sie seit vielen Jahren in den Produktionen von Thorsten Lensing zu sehen, zuletzt in „Unendlicher Spaß“ von David Foster Wallace (Theatertreffen 2019) und in „Verrückt nach Trost“ (Salzburger Festspiele 2022).

Ursina Lardi ist neben ihrer Theaterarbeit in zahlreichen Fernseh- und Kinofilmen zu sehen, u. a. in „Das weiße Band“ von Michael Haneke (Goldene Palme in Cannes und Oscar-Nominierung), „Lore“ von Cate Shortland (Deutscher Filmpreis 2013), „Sag mir nichts“ von Andreas Kleinert und in „Der namenlose Tag“ von Volker Schlöndorff.

Letztes Jahr hatte sie in Cannes Premiere mit „La dérive des continents (au sud)“ von Lionel Baier und war in Axel Ranischs Opernfilm „Orphea in Love“ und in Sabine Boss Komödie „Die Nachbarn von oben“ im Kino zu sehen. Für „Die Nachbarn von oben“ ist sie aktuell für den Schweizer Filmpreis nominiert.

In diesem Jahr feierte der Film „Veni Vidi Vici“ von Daniel Hoesl mit ihr in einer der Hauptrollen im Internationalen Wettbewerb des Sundance Film Festival Premiere.

2014 gewann Ursina Lardi den Schweizer Filmpreis als beste Darstellerin in Petra Volpes Film „Traumland“. 2017 erhielt sie den Grand Prix Theater und den Hans-Reinhart-Ring, die höchste Theaterauszeichnung der Schweiz.

Die Preisverleihung fand am Pfingstmontag, 29. Mai im Haus der Berliner Festspiele u. a. in Anwesenheit von George Alfred Kerr (Urenkel von Alfred Kerr) statt.

Der mit 5.000 Euro dotierte Alfred–Kerr–Darstellerpreis 2023 geht an

Er erhält den Preis für seine schauspielerische Leistung in der Inszenierung „Kinder der Sonne“ in der Regie von Mateja Koležnik am Schauspielhaus Bochum.

Dominik Dos-Reis, geboren 1993 in Niederösterreich, aufgewachsen in Österreich und Frankreich, studierte Philosophie sowie Theater-, Film- und Medienwissenschaften an der Universität Wien.

Von 2015 bis 2019 absolvierte er sein Schauspielstudium an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK).

Gastengagements führten ihn 2017 an das Burgtheater Wien, wo er in Radetzkymarsch (Regie: Johan Simons) spielte. Neben seinen Rollen am Theater wirkte er in diversen Filmproduktionen mit.

Seit der Spielzeit 2018/19 ist er Ensemblemitglied am Schauspielhaus Bochum.

Juror des Alfred-Kerr-Darstellerpreises 2023 war der Schauspieler Edgar Selge.

Edgar Selge ist einer der bedeutendsten deutschsprachigen Theater- und Filmschauspieler.

Geboren wurde er 1948 in Brilon im Sauerland. Er studierte Philosophie und Germanistik in München und Dublin sowie klassisches Klavier in Wien. Nach Abschluss der Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München engagierte ihn Hans Lietzau ans Schiller Theater in Berlin. Anschließend spielte er fast 20 Jahre lang an den Münchner Kammerspielen, wo er mit Regisseuren wie Dieter Dorn, Robert Wilson, George Tabori, Thomas Langhoff und Franz Xaver Kroetz zusammenarbeitete.

Wiederholt war er mit Aufführungen zum Theatertreffen eingeladen, u. a. spielte er in „Die goldenen Fenster“ (Regie: Robert Wilson), „Der Drang“ (Regie: Franz Xaver Kroetz), „Emilia Galotti“ (Regie: Thomas Langhoff) und „Oleanna“ (Regie: Jens-Daniel Herzog).

Neben seiner Bühnentätigkeit steht Edgar Selge auch vor der Kamera und wirkte in knapp 100 Film- und Fernsehproduktionen mit. Unvergessen seine fulminanten Szenen in Helmut Dietls „Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief“ oder im Kinofilm „Poll“ von Chris Kraus – neben ihm die damals noch unbekannte Paula Beer.

Von seinen etwa 20 Auszeichnungen seien drei theaterspezifische hier erwähnt:

Für seine Rolle des Universitätsdozenten François in der Romanadaption „Unterwerfung“ von Michel Houellebecq in der Regie von Karin Beier am Deutschen SchauSpielHaus Hamburg wurde er in der Kritiker*innenumfrage von Theater heute zum Schauspieler des Jahres 2016 gekürt und mit dem Deutschen Theaterpreis Der Faust sowie dem Theaterpreis Hamburg – Rolf Mares ausgezeichnet.

2021 erschien sein literarisches Debut „Hast du uns endlich gefunden“ im Rowohlt Verlag. Der autofiktionale Roman stand monatelang auf den Bestsellerlisten und wurde von der Kritik gefeiert.

Die Preisverleihung findet am Pfingstmontag, den 29. Mai 2023, als Matinée im Haus der Berliner Festspiele statt. Der Eintritt ist frei.

Der Alfred–Kerr–Darstellerpreis 2022 geht an Samouil Stoyanov für seine schauspielerische Leistung in der Inszenierung „humanistää!“ (Regie von Claudia Bauer) am Wiener Volkstheater.

Die Preisverleihung fand am 22. Mai 2022 im Haus der Berliner Festspiele statt.

Der gebürtige Bulgare Samouil Stoyanov (*1989) wuchs in Linz auf, wo seine Eltern eine Ballettschule betreiben. Bereits in seiner Kindheit stand er als Tänzer, Musiker und Amateurschauspieler auf der Bühne.

Er erhielt Unterricht in den Sparten Ballett, Jazztanz, Stepptanz, Flamenco und Modern Dance und arbeitete in der familieneigenen Theaterballettschule MAESTRO als Bühnenbildner und Lichttechniker.

Nach regelmäßigen Jugendtheaterworkshops am Wörthersee, bei denen er mit gehörbehinderten Kindern arbeitete, begann er 2011 sein Schauspielstudium am Max Reinhardt Seminar in Wien. Erste Engagements folgten bereits während des Studiums. Nach seinem Abschluss erhielt er Angebote von 18 Theatern und entschied sich für die Münchner Kammerspiele, deren Ensemble er von 2015 bis 2020 angehörte. Seit der Spielzeit 2020/21 ist Samouil Stoyanov Ensemblemitglied am Volkstheater in Wien.

2018 erhielt er den Förderpreis der Freunde der Münchner Kammerspiele und im gleichen Jahr den Kunstförderpreis in der Sparte „Darstellende Kunst” der Bayerischen Landesregierung.

Verehrtes Publikum, verehrtes Kerrpreis- und Theatertreffenteam!

Zehn Aufführungen durfte ich sehen und zehnmal Mal durfte ich staunen. Als erstes staunte ich über das immer noch lebendige Pointen- und Timinghandwerk und das Ineinanderzahnen von jungen und alten Theatermachenden, die sich genüsslich die Butter vom Brot nehmen im Dresdner „Tartuffe“. Ich staunte über die bescheidene und unmittelbare Bereitschaft, eine Geschichte zu erzählen wie in „Ein Mann seiner Klasse“ (Hannover).

Ich staunte über die filigrane japanische Miniatur „Doughnuts“ (Thalia Theater Hamburg), in die eine Handvoll Europäer gestopft war wie in eine Sardinendose und die dort sehr verwundert und vergnüglich um Pointen rangen, und ich staunte darüber, dass das gemeinsame Lesen eines Textes ein Theatervorgang sein kann wie in „All right. Good night“ von Rimini Protokoll. Auch über die unzähligen kleinen, verwinkelten Wendungen, Sackgassen, Umwege und Abzweigungen in „Das neue Leben“ (Bochum) staunte ich, noch mehr aber, dass den Bärenanteil an Bühnenzeit nicht Menschen, sondern eine kreisende Lampe bekam.

Dann staunte ich auch über mich. Ich war nicht in der Lage mich von mir fremden Schauspieler:innen anfassen zu lassen und Anweisungen zu befolgen, auch wenn ich eine Karte gekauft hatte, die diesen Vorgang als Theateraufführung beschreibt. Ich verließ „Die Ruhe“ (Schauspielhaus Hamburg) nach drei Stunden.

Schließlich staunte ich darüber, dass mir manche Theatermachende so vorkamen, als säßen sie noch immer am Probentisch oder sind nur scheinbar aufgestanden und auf die Bühne gegangen, als wollten sie mir einen halbfertigen Schuh verkaufen und ich soll für die Erklärung, warum der Schuh nicht fertig ist, und für den unfertigen Schuh den vollen Preis zahlen. Auch konnte ich nicht herausfinden, warum ein 200 Jahre altes Narrativ, das auf der Bühne (bei der Mannheimer „Jungfrau von Orleans“) als veraltet beschrieben wurde, trotzdem diskutiert wird. In der Zwischenzeit haben ja unzählige Dichter den Griffel geschwungen, da lässt sich doch bestimmt ein passendes Narrativ finden. Auch war es mir bisher so vorgekommen, als sei Theatersingen ein anderes Singen, ein unmittelbares, unverstärktes, ungeschöntes, und wenn das Proben und Spielen mir Freude machte, habe ich für mich selbst die Unterstützung von Video, Mikrofonen und pompösen Kostümen nicht vermisst. Für derlei Utensilien haben die Kolleg:innen im Popgeschäft definitiv das bessere Budget.

Und wenn schon Diskurs, wenn schon Theoriegesänge, dann so unverschämt protzig, charmant und überbordend wie in „Like Lovers Do“. Da staunte ich, dass so viele drastische Worte in bunter Verpackung etwas wie ein heiteres Vergeben auslösen.

Auch sah ich junge Menschen, viele junge Menschen, die Figuren spielen wollten und konnten und die den Willen, von einer Person oder Figur zu erzählen, zu mir in den Zuschauerraum schmugelten – am Bühnendiskurs und den Regieambitionen vorbei. Nikolai Gemel, der im „Mann seiner Klasse“ leise ein Menschenleben wegträgt, Phillip Grimm, Jannik Hinsch und Henriette Hölzel, die im „Tartuffe“ das Dach vom Schauspiel Dresden abtragen, Annemarie Brüntjen, die 20 Minuten die Johanna von Orleans anskizziert, Vassilissa Reznikoff, die sich als Agnes in der „Jungfrau von Orleans“ in eine Figur träumt, hartnäckig, Gro Swantje Kohlhof, die bei „Like Lovers Do“ ohne eine Kamera auf der Bühne filmisch spielt, Vidina Popov, die in „Slippery Slope“ am Maxim Gorki Theater eigentlich kein Autotune auf ihrer Stimme braucht, Anna Drexler, die sich im „Neuen Leben“ Bühnenzeit ergaunert in Konkurrenz mit jener Lampe, und Johannes Hegemann, der als japanischer Hotelangestellter („Doughnuts“) in einem fremden Humor heimisch wird.

Und dann war da „humanistää!“ vom Volkstheater Wien. Ein Menschengedicht voller Schmerzwitz und Sprachtanz und ein Ensemble, dem ich in Gänze gern die Penunsen vom Kerrpreis überweisen würde. Aber es gibt ihn: den Unterschied.

Samouil Stoyanov, was für ein Klumpen Präzision und Grazie. Gleich am Anfang, da war er noch mit einer Maske verdeckt, fragte ich mich, wer tanzt da so kampfbereit Sprache. Dann folgte viel gute Ensemblearbeit und dann sein großer Monolog, und Samouil Stoyanov macht aus Ernst Jandls klugen kargen Sätzen einen nachdenklichen Kraftakt, schwitzt die Sprache und lässt mit dem Weglassen des Wortes „Dritter“ unser Blut gefrieren.

Ich dachte nur lieber Himmel, lass ihn nicht 50 sein, denn von fünf bis 50 hatte ich in diesem erstaunlichen Wesen alle möglichen Alter, Geschlechter und Figuren umhergehen gesehen. Nach dem Schlussapplaus also schnell auf die Straße und googeln, Samouil Stoyanov 32.

Bingo, der Kerrpreis 2022 geht an Samouil Stoyanov!

Vielen Dank!

Jurorin ist in diesem Jahr die Schauspielerin und Sängerin Valery Tscheplanowa

Valery Tscheplanowa (* 1980 in Kasan, Sowjetunion)

wuchs bei ihren Eltern im sowjetischen Kasan und bei ihrer Urgroßmutter auf dem Land auf.

Im Alter von acht Jahren zog sie mit ihrer Mutter nach Deutschland.

Tscheplanowa begann ihre Ausbildung an der Palucca Schule Dresden als Tänzerin.

Ab 1999 studierte sie Puppenspiel an der Berliner Hochschule Ernst Busch und wechselte dort nach drei Semestern ins Schauspielfach. Diesen Studiengang schloss sie 2005 ab.

Von 2006 bis 2009 war Tscheplanowa festes Ensemble-Mitglied des Deutschen Theaters Berlin und spielte dort unter anderem in Inszenierungen von Dimiter Gotscheff und Jürgen Gosch. 2009 wechselte sie ans Schauspiel Frankfurt, 2013 ans Residenztheater München. Seit 2017 und ihrem Engagement als Gretchen in Frank Castorfs Faust-Inszenierung an der Volksbühne Berlin, ist sie freischaffend – mit Schwerpunkt Film und Salzburger Festspiele.

Rückblickend meint Tscheplanowa, es sei die Liebe zur Sprache gewesen, die sie zum Theater geführt habe; die Schauspielkunst selbst gebe ihr die Möglichkeit, die Sprache noch lebendiger werden zu lassen. Ihrer Ausbildung im Puppenspiel misst sie heute einen hohen Stellenwert bei; so, wie sie gelernt habe, eine Puppe zu führen, baue sie als Schauspielerin auch die Figuren auf, die sie auf der Bühne verkörpere. Das helfe ihr nicht zuletzt bei der Darstellung von Männerrollen, die sie von Anfang an anvisierte (mit Büchners Leonce hatte sie am Deutschen Theater vorgesprochen) und die sie später auch bekam (unter anderem Tasso und Franz Mohr). Die Chance, eine Inszenierung über eine lange Zeit spielen zu können – Heiner Müllers Hamletmaschine unter der Regie von Dimiter Gotscheff beispielsweise lief sieben Jahre – schätzt sie als besonderes Privileg ihres Berufsstands; „die Erfahrungen, die die Darsteller zwischenzeitlich machten, könnten dazu führen, dass jede weitere Vorstellung zu einer echten Neubegegnung werde und sich dadurch von der vorherigen stark unterscheide.“

Befragt, welche Art von Regisseur sie bevorzuge, meint Tscheplanowa: „Jemand mit einer starken eigenen Handschrift und der Fähigkeit, diese auch dem Schauspieler zuzugestehen.“

Anlässlich des Theatertreffens 2014 erhielt sie den Alfred-Kerr-Darstellerpreis für ihre Darstellung der Njurka in Gotscheffs Inszenierung Zement. Jurorin war in diesem Jahr Edith Clever: „Naiv und kämpferisch, immer klar und leuchtend. Das war Valery Tscheplanowa, und ich war sehr froh. Und ihre klare leuchtende Stirn, ihr fester und doch leichter Schritt, ihr Singen, ihr Temperament, ihr Humor – das alles hat mich bezaubert.“

Nach Fabian Hinrichs hat die Alfred-Kerr-Stiftung mit Valery Tscheplanowa zum zweiten Mal eine frühere Preisträgerin gebeten, Jurorin zu sein. Neben dem Kerr-Preis erhielt die Künstlerin diverse Auszeichnungen, u.a. den FAUST-Theaterpreis, den Bayerischen Kunstförderpreis, den Kunstpreis der Akademie der Künste Berlin, den Ulrich-Wildgruber-Preis.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnte der Preis 2021 nicht verliehen werden.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnte der Preis 2020 nicht verliehen werden.

Die Preisverleihung fand am 19. Mai im Haus der Berliner Festspiele statt.

Preisträger des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2019 ist:

Er erhält den Preis für seine darstellerische Leistung in „Das große Heft“ (Regie: Ulrich Rasche) am Staatsschauspiel Dresden.

Johannes Nussbaum (* 31. Mai 1995 in Mödling, Niederösterreich)

Nussbaum spielte bereits in der Volksschule Mödling im Schultheater mit.

Im Alter von neun Jahren gab er, an der Seite von Maria Hofstätter und Petra Morzé, sein Filmdebüt in dem 2005/2006 gedrehten und im Mai 2007 fertiggestellten Kinofilm Import Export (2007) von Ulrich Seidl. Auf Anregung der Betreuerin der Theater-AG hatte sich Nussbaum bei der Wiener Agentur Eva Roth Casting beworben, einer bekannten Agentur für die Besetzung von Kindern und Laiendarstellern. Er absolvierte erfolgreich ein Vorsprechen und Vorspielen für den Film und wurde unter mehreren Hundert Kindern für seine erste Filmrolle ausgewählt.

2008 hatte er eine Episodenrolle in der ORF-Krimiserie SOKO Donau. Er verkörperte, an der Seite von Sona MacDonald, den jüngeren Sohn einer alleinerziehenden Mutter und Bruder eines ermordeten Schülers. In dem Kinofilm Blutsbrüder teilen alles (2012), der Geschichte über die Freundschaft zweier Jungen während des Zweiten Weltkriegs, hatte er die Hauptrolle des Ferry; sein Freund und „Blutsbruder“ Alex war Lorenz Willkomm. 2012 spielte er, unter der Regie von Peter Kern, der durch Blutsbrüder teilen alles auf Nussbaum aufmerksam geworden war, die Hauptrolle in Kerns Kinofilm Diamantenfieber oder Kauf dir einen bunten Luftballon. Er verkörperte im Film den 15-jährigen Dieb Hansi, der nach dem Tod seiner Eltern ganz auf sich allein gestellt ist und für sich, seine vier Brüder und seine Großmutter sorgen muss. Für seine Darstellung erhielt er beim österreichischen Filmfestival Diagonale die Auszeichnung als „Bester Schauspieler“. Die Laudatio hielt Konstanze Breitebner. Die Jury hob insbesondere die „bemerkenswerte Leichtigkeit und authentische Präsenz“ seiner Darstellung hervor.

2013 legte er u. a. in den Fächern Deutsch, Englisch und Sportkunde die Matura ab. Seit Herbst 2014 studiert er Schauspiel an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Während seines Studiums trat er am Deutschen Theater Berlin in Marat/Sade (Premiere: Spielzeit 2016/17) in der Regie von Stefan Pucher auf. In der Spielzeit 2017/18 gastierte er am Staatsschauspiel Dresden in Das große Heft in der Regie von Ulrich Rasche. Im April/Mai 2018 spielte er im Wiener „Bronski & Grünberg-Theater“ den Ferdinand in Kabale und Liebe.

Für seine Rolle als Pauli in dem Fernsehfilm Die Hebamme erhielt er eine Nominierung für den New Faces Award. In dem Wiener Tatort-Krimi Deckname Kidon (Erstausstrahlung Jänner 2015) hatte er eine kleine Rolle als Lagerarbeiter Max. Im März 2015 war er in der Fernsehserie Schuld nach Ferdinand von Schirach in einer Episodenhauptrolle zu sehen. Er spielte den 17-jährigen Internatsschüler Ben und einzigen Freund und Vertrauten des Außenseiters Henry.

In der österreichischen Fernsehserie Vorstadtweiber (2015) spielte er in den bisher drei Staffeln die Rolle des Simon Schneider. Er verkörperte den – bei Beginn 16-jährigen – Sohn der Serienfiguren Maria und Georg Schneider. Er war außerdem der jugendliche Liebhaber und „Toyboy“ der 42-jährigen Serienfigur Waltraud Steinberg (Maria Köstlinger), der sich von ihr lieber in die Kunst der Liebe einweihen lässt, anstatt mit ihr Latein zu lernen. Nussbaum hatte mit seiner Rolle großen Erfolg beim Fernsehpublikum; seine Rolle wurde in Österreich groß beachtet. Er wurde u. a. als „Frauenliebling“, „Frauenschwarm“, „öffentlich-rechtliches Schnuckelchen“ und „Shootingstar aus Mödling“ bezeichnet.

In der deutschen Filmkomödie Fack ju Göhte 2 spielte er Cedric, den Anführer der Tsunamiwaisen. In dem deutsch-österreichischen Spielfilm Die Trapp Familie – Ein Leben für die Musik (2015) war er Sigi, der Jugendfreund der weiblichen Hauptfigur Agathe von Trapp.

Zu seinen Lieblingsautoren gehören Friedrich Dürrenmatt und Hunter S. Thompson. Privat hört er gerne Musik von Iron And Wine, The Tallest Man on Earth und John Butler. Nussbaum lebt in Wien und Berlin.

Ich heiße Franz Rogowski, bin Schauspieler, der eine oder andere kennt mich schon, vielleicht von der Schaubühne oder vom Film , ich war die letzten zwei Jahre an den Kammerspielen in München. Ich bin einer der Lieblingsschauspieler von Dössel , das ist eine Intellektuelle aus Bayern , die schreibt sehr viel über Theater. Ich habe ganz verschiedene Arten von Theater gemacht, von der Straßenperformance mit Saxophon bis hin zum fast klassischen Theater. Ganz klassisch ist es nie geworden, deswegen eigene ich mich auch so gut, diesen zeitgenössischen Preis hier zu vergeben.

,Im Theater ist nichts authentischer als so tun als ob“. Diese Gleichung ist bestechend und hat uns großes Theater beschert in den letzten Jahren. Es gab auch dieses Jahr viele starke Schauspieler und Schauspielerinnen auf der Bühne zu bewundern. Ich finde, wir können stolz darauf sein, noch so viele subventionierte Theater mit eigenen Ensembles zu haben.

Es wundert mich dabei nur ein bisschen, dass kein Raum auf der Bühne zu existieren scheint für ein ,,Nicht-Funktionieren“, für ein Scheitern. Anscheinend ist der Druck trotz der Subventionen ziemlich hoch. Ich meine damit keine Pantomime oder So-tun-als-ob, sondern einen richtigen Riss in der Oberfläche. Sozusagen ein totales Scheitern als subventionierte Kulturmaßname. Das ist doch eine unserer größten Qualitäten als Menschen, aber anscheinend möchte das im Moment niemand sehen. Vielleicht gibt es ja auch keinen Raum zum Scheitern.

Ich finde Scheitern so toll, weil man dann sich selbst verliert, dieses Konstrukt, dass man da vor sich herträgt davon, wie man jetzt so ist. Das kracht dann kurz zusammen, und es zeigt sich eine andere Gestalt, die da schlummert unter deiner Oberfläche.

Ich nenne ihn Mister X

Etwas anderes, das ich noch im Namen von Alfred Kerr kritisieren will, sind die stummen Räume, in denen dieses Theater stattgefunden hat . Die Bühne und die Mittel des Theaters sind zwar oft laut und technisch auf dem neusten Stand, scheinen aber fast ausschließlich dazu da zu sein, Szenenbilder, Symbole, Texttafeln, Vorhänge, Beamerleinwände, Scheinwerfer und so weiter hin und herzuschieben . Die Bühne dient dem Menschendrama wie ein Tablett dem Süppchen.

In mir ist eine große Sehnsucht gewesen nach Räumen, die eine eigene Würde haben. Räume mit einer eigenen Dimension von Zeit. Räume, die sich verändern können, wenn sie betreten werden, weil sie nicht von Anfang an betreten sind. Räume, die auch existieren, wenn das Menschendrama sie verlässt. Wenn die Theatermaschinerie dazu da ist, Menschen zu spiegeln und zu erweitern, dann ist der Kontext des Menschen auf der Bühne er selbst. Ein Mensch im Kontext von sich selbst. Stellt man sich mal vor, dass wir vielleicht alle ein bisschen egozentristisch sind und dass der Mittelpunkt von etwas überhaupt keinen inneren Raum hat, dann müssten wir uns doch ins Verhältnis setzen zu etwas anderem, um denken zu können. Wir müssten Räume schaffen zwischen uns und einem Etwas, wir müssten einen dreidimensionalen Kontext schaffen, in dem wir überhaupt stattfinden können.

Das Unglaubliche bei dem Schauspieler, den ich auszeichnen darf, ist, dass er die kalte Dusche des Scheitern gar nicht zu brauchen scheint, um seinen Mantel abzulegen. Er kommt schon halbnackt auf die Bühne. Er ist von Anfang an halbnackt, aber das ist nicht der Grund, warum er diesen Preis bekommt. Sein Herz liegt offen, ohne dass er daraus eine Show macht. Die schlummernde Gestalt der Welt hinter Figur und Bühnendekor, die war bei diesem Schauspieler immer anwesend.

Ich nenne ihn jetzt mal Mister X. Mister X hat schon als Neunjähriger in Mödling Theater gemacht. Direkt im Anschluss an sein Theaterdebüt wurde er für Film und Fernsehen entdeckt, hat auch schon Preise bekommen, ist hoch eingestiegen mit „Import/ Export“ von Ulrich Seidl. Danach kamen verschiedene Rollen im Film und Fernsehen, eine Matura in Deutsch, English und Sportkunde, ein Schauspielstudium in Berlin an der Hoch schule ErnstBusch (während dessen er ungefähr acht Filme gedreht hat, wie macht man das?).

Die Farben des Regenbogens

Jetzt spielt Mister X in Ulrich Rasches Dresdner Inszenierung von ,,Das große Heft”, nach einem Roman von Agota Kristof. Getragen von archaischen Bässen, permanent ins Publikum starrend, verausgaben sich 16 junge Zwillinge auf ihrem maskulinen Marsch. Wer Rasches letzte Arbeiten kennt, kann sich vielleicht ein Bild machen. Mister X hat es geschafft, innerhalb all dieser Dämpfe von Testosteron und Form eine Transparenz zu behalten. Und mit Transparenz meine ich nicht, dass er nicht männlich wäre oder wild oder kraftvoll. Im Gegenteil, er ist halt nicht wie ein Pavian an der Rampe gestanden, sondern eher wie eine Raubkatze mit einem Thermometer in der Hand.

Mutig entließ sich Mister X ins Ungewisse, um die Temperatur zu messen. Und seine Brüder wurden nicht zu Statisten, wenn er anfing zu sprechen. Es hat fast so gewirkt, als würde er sprechen und gleichzeitig gesprochen. Als würde er seinen Marsch unendlich fortsetzen können. Und auf einmal gab es keine Drehbühne mehr, und er hat die Welt in Gang gesetzt mit seinen Schritten.

Johannes, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, vielleicht warst du einfach müde und deswegen so gut, oder du hattest keinen Bock. Du bist toll, du hast alle Farben, die der Regenbogen hat, und versuchst nicht der Regenbogen zu sein. Du bist wirklich eine Bereicherung für das Theater und den Film.

Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du nicht verblödest, dass du dich nicht korrumpieren lässt, dass du die Menschen, die mit dir arbeiten wollen, aber auch von dir profitieren, nur so weit in dich reinlässt, dass du intakt bleiben kannst.

Ich freue mich auf alles, was da kommt mit dir und von dir. Ich danke dir, dass du ein Teil bist vom diesjährigen Theatertreffen. Du hast eine unglaubliche Präsenz auf der Bühne, ohne dich in den Vordergrund spielen zu müssen. Du bist virtuos und gleichzeitig berührbar. Du bist echt der Oberhammer. Der Alfred Kerr Preis 2019 geht an Johannes Nussbaum.

Franz Rogowski, Berlin, 19. Mai 2019

Juror war in diesem Jahr der Theater- und Filmschauspieler Franz Rogowski.

Franz Rogowski (* 2. Februar 1986 in Freiburg im Breisgau)

Der Sohn eines Kinderarztes und einer Hebamme wuchs in einem bürgerlichen Umfeld in Tübingen auf. Mütterlicherseits ist Franz Rogowski Enkel des früheren BDI-Präsidenten Michael Rogowski. Er erhielt eine Tanzausbildung, nachdem er zuerst Fahrradkurier werden wollte. Seit 2007 ist er in der freien Theaterszene aktiv. Er trat an diversen Bühnen, darunter das Thalia Theater Hamburg, das Schauspielhaus Hannover oder die Schaubühne am Lehniner Platz, als Tänzer wie auch als Choreograf oder Schauspieler in Erscheinung.

Rogowski hat von Geburt an eine Lippenspalte, die operativ geschlossen wurde, und lispelt daher beim Sprechen. Er wurde vom Berliner Regisseur Jakob Lass als Kinoschauspieler entdeckt. Lass setzte ihn 2011 in Frontalwatte und zwei Jahre später im preisgekrönten Love Steaks (2013) jeweils für die männliche Hauptrolle ein. 2015 folgte die Mitwirkung am Berlinale-Wettbewerbsbeitrag Victoria unter der Regie von Sebastian Schipper. Mit der Spielzeit 2015/16 wurde der schauspielerische Autodidakt, der nie eine Schauspielschule besuchte oder -lehrer engagierte, festes Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele.

2017 war Rogowski als Sohn von Isabelle Huppert in Michael Hanekes Spielfilm Happy End zu sehen, der bei den 70. Internationalen Filmfestspielen von Cannes uraufgeführt wurde. 2018 folgen Hauptrollen in den Kinoproduktionen Lux – Krieger des Lichts von Daniel Wild, In den Gängen von Thomas Stuber und Transit von Christian Petzold. Die beiden letztgenannten Filme erhielten Einladungen in den Wettbewerb der 68. Internationalen Filmfestspiele Berlin, wo Rogowski eine Ehrung als deutscher „Shooting Star“ zuteil wurde. Im selben Jahr gewann Rogowski den Deutschen Filmpreis als Bester Hauptdarsteller für In den Gängen.

Die Preisverleihung fand am 20. Mai im Haus der Berliner Festspiele statt.

Preisträger des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2018 ist:

Er erhält den Preis für seine Interpretation der vielen Rollen, die er in Elfriede Jelineks „Am Königsweg“ am Schauspielhaus Hamburg spielt.

Benny Claessens, 1981 in Antwerpen geboren, studierte am Herman Teirlinck Instituut für Darstellende Kunst.

Von 2006 bis 2010 wirkte er als freischaffender Künstler für das Kunstzentrum Campo in Gent und das Theaterkollektiv Dood Paard in Amsterdam. Für seine Rolle in Thomas Bern- hards „Ritter, Dene, Voss“ erhielt er 2009 den VSCD Arlecchino Award in Amsterdam.

Von 2010 bis 2015 war er bei den Münchner Kammerspielen engagiert und arbeitete u.a. mit René Pollesch und Johan Simons zusammen. Außerdem konzipierte er während dieser Zeit die Produktion

„Spectacular Lightshows“, in der er selbst als Darsteller mitwirkte, und realisierte mit Jan Decorte „Much Dance“. Im selben Jahr entstand seine Performance „Hello useless“ für Campo und 2016 „Learning how to walk“ am NTGent.

2017 begann seine Zusammenarbeit mit dem Regisseur Ersan Mondtag in Ödipus und Antigone nach Sophokles am Maxim-Gorki-Theater Berlin.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

Bevor wir zur Freude des Gebens und der Tugend des Annehmenkönnens gelangen und vielleicht auch dorthin, wo es wehtut, möchte ich mich bei der Alfred Kerr-Stiftung, bei Thorsten Maß und bei Frau Dr. Deborah Vietor-Engländer, bei Peter Böhme, bei Prof. Dr. Peter von Becker, bei Herrn Dr. Günther Rühle und bei Dr. Thomas (Oberender) für das geschenkte Vertrauen bedanken, den diesjährigen Träger des Alfred Kerr-Darstellerpreises auswählen zu dürfen.

Bist du Künstler oder Service?

Bei einer auch von mir dann und wann besuchten Rhetorikvorlesung offenbarte der diensthabende Professor uns, den Studierenden, der erfolgreichste und kürzeste Weg, sich beim Halten einer Rede, einer Laudatio, die Gunst und das Wohlwollen der Zuhörenden zu sichern sei es, folgendermaßen zu beginnen: “Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluß.” Ich möchte diesen Schluss aber nun doch noch ein ganz klein wenig ausdehnen.

Warum sollte jemand Schauspieler sein, sein wollen, wenn er nicht die Kunst anderer Schauspieler würdigen kann? Warum sollte jemand Maler sein, wenn er nicht die Kunst anderer Maler würdigen kann? Sie merken schon, die Reizwörter Kunst und Schauspieler werden tatsächlich in einem Atemzug genannt und dann sozusagen zusammen in ein Separée gesperrt, damit sie sich paaren und hoffentlich auch vermehren können- etwas mehr also als bloß eine sanfte Andeutung der richtigen Antwort auf die wichtigste Frage für Schauspieler im 21. Jahrhundert: Bist Du Künstler oder arbeitest Du im Service?

Es gibt in der nearktischen und paläarktischen Region, also grob gesagt Nordamerika, Grönland undsoweiter und die Nordhalbkugel, einen Fisch namens Stenodus leucichthys, den Weißlachs, einen Speisefisch, mit festem, öligen, schmackhaften Fleisch. Der Weißlachs hat einen schön-rätselhaften Trivialnamen- er heisst auch “I’inconnu “der Unbekannte” – die Amerikaner machen daraus natürlich etwas anderes, sie nennen ihn einfach “Conny”. Als den Europäern dieser Fisch aus Sibirien und Nordamerika bekannt wurde, erweckten die Schilderungen der Reisenden den Eindruck unerschöpflicher Schwärme. Mittlerweile weiß man, dass Riesenschwärme großer Fische in der Arktis wegen temperaturbedingt geringer Produktivität besonders leicht überfischbar sind. Aber noch einschneidender auf die Größe der Weißlachs-Populationen und auf seine allgemeinen Lebensbedingungen wirkten spätere Maßnahmen wie Fluss-Regulierungen, Dämme, Sperren, Begradigungen, Wasserkraftwerke.

Connys Fortbestand ist stark infrage gestellt worden, die Lage wird noch weiter durch die Weigerung von Conny dem Inconnu verschärft, “Aufstiegshilfen” in den Flüssen anzunehmen. Sie ahnen vielleicht, worauf ich hinauswill: es liegt auf der Hand, der Inconnu aus der Arktis, dieses in seinem Da-Sein bedrohte Tier ist das fischige spiegelblidliche Gegenüber, der Sosias des deutschen Schauspielers im 21. Jahrhundert. Hier Conny, der Weißlachs, dezimiert und zurückgehalten durch den Kampf mit Sperren, mit Regulierungen, Mauern, eine gefährdete schmackhafte anmutige wilde Tierart von eigener Schönheit, und dort sein humanoider Verwandter, der Schauspieler als Künstler, ungefähr seit Beginn der Renaissance in einzelnen Exemplaren ausgestattet mit einer ganzen Welt in einem Kopf und in einem Körper, gesellschaftlich zwar geächtet als liederlich, nach seinem Tod verscharrt an Uferböschungen, dessen Lebensräume aber der Himmel und das Darüberhinaus, das nach oben Gespannte waren.

Der künstlerische Schaupieler ist nun heute aber ebenfalls inconnu, ruhmlos, ein Träger von Talenten ohne Heimat, gefangen in den Rückhaltebecken der Regie-Konzepte, in den begradigten Wahrheiten der flachen Ästhetiken, in trostlosen Betonbecken moralischer Selbsgewissheit. Eine gefährdete Spezies, dessen besondere Gefährdung aber auch weitgehend inconnu sein dürfte, unbekannt. Gäbe es so etwas wie den Europäischen Gerichtshof für Theaterrechte, könnten nahezu alle Inszenierungen des diesjährigen Theatertreffens als Beweismittel für die Wahrhaftigkeit derjenigen Zeugenaussage Egon Friedells dienen, die er Anfang des letzten Jahrhunderts zu Protokoll gab: Theater und Militär, dem Anschein nach höchstens durch eine Konträrfaszination miteinander verbunden, sind in Wahrheit Verwandte, Brüder im Geiste, geworden.

Der deutsche Schauspieler des beginnenden 21. Jahrhunderts könnte berichten: so kam ich unter die Theaterregisseure. Handwerker siehst du, aber keine Menschen, Herrn und Knechte, Jungen und gesetzte Leute, aber keine Menschen – ist das nicht, wie ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und alle Glieder zerstückelt untereinander liegen, indessen das vergoßne Lebensblut im Sande zerrinnt? Ich muß schon sagen, es war ziemlich anstrengend, einen jungen Alfred Kerr-Preis-würdigen Schauspieler aufzuspüren, einen jungen Künstler, einen souveränen Schauspieler, keinen Dar-Steller und Dar-Geher und Dar-Steher, einen, den auch Alfred Kerr selbst vielleicht als Persönlichkeit ausgemacht hätte, keinen, der mit den Fingern schnipst, weil ihm gesagt wurde, er solle jetzt mal schnipsen.

Es war anstrengend!

Und sie waren bestimmt auch da in diesem Jahr, auf der Bühne, bestimmt, ich hoffe es, aber sie waren nicht zu sehen, unsichtbar, inconnu, denn es herrscht anscheinend weitgehend ein stillschweigendes Auftrittsverbot für den künstlerischen Schauspieler (bis auf wenige kräftige mutmachende leitbildhafte Ausnahmen, die allerdings alle schon etwas betagter und somit zwar voller Zukunft sind, aber nicht für diesen Preis infrage kommen: Sophie Rois, Joachim Meyerhoff, Martin Wuttke zum Beispiel) und was Anderes bleibt dem heutigen deutschen Schauspieler zunächst (!) übrig, als sich zu fügen und sich die Uniform anzuziehen, die man ihm in den Spind gehängt hat, wenn er weiter in Lohn und Brot stehen muß.

Es war anstrengend und diese Anstrengungserfahrung kann eigentlich nicht überraschen, denn es sind anstrengende Zeiten, auch am und im Theater, nicht zuletzt für Angehörige dieser alten selektionserfahrenen und dennoch stark gefährdeten Spezies der schauspielenden Künstler, der Schauspieler also. Und ich befürchte auch anstrengende Zeiten für ein Publikum? “Ein jeder treibt das Seine, wirst du sagen, und ich sag es auch. Nur muß er es mit ganzer Seele treiben, muß nicht jede Kraft in sich ersticken, wenn sie nicht gerade sich zu seinem Titel paßt, nur sein, mit Ernst, mit Liebe muß er das sein, was er ist, so lebt ein Geist in seinem Tun, und ist er in ein Fach gedrückt, wo gar der Geist nicht leben darf, so stoß ers mit Verachtung weg und lerne pflügen!” Sagte Friedrich Hölderlin Ende des 18. Jahrhunderts. Die deutschen Bühnendarsteller und Regisseure im Jahre 2018 aber bleiben beim Notwendigsten, und darum ist bei ihnen wenig Freies, Echterfreuliches. So wenig Freies. So wenig Echterfreuliches.

Auf meiner Suche nach dem souveränen Schauspieler mit einer Leitung nach oben begegnete mir preussischer Gehorsam, wohl als erschütterndes, durch die Generationen hindurch gewandertes Erbe des preußischen Militarismus, wackeres Soldatentum, man sah Menschen bei anstrengender Arbeit zu. Denn obwohl sich die Regisseure für die Übermittlung ihrer jeweiligen gut gemeinten Moralnachrichten eine teure abendliche Eskortbegleitung in Gestalt von massivem Einsatz von Ton und Gewerken, von Technik, von Kopfhörern, Verstärkern, riesigen Rädern, Visuals, Pauken, Zaubertricks und vokalem Extremsport engagierten, verschwimmt in der Rückschau das Meiste doch zu einer seltsam gleichförmigen Masse, den gleichaussehenden Autos auf unseren Strassen ähnlich.

Und wo war der Schauspieler hin? Wo ist er hin? Gibt es ihn noch? Um nur zwei von unzähligen Beispielen zu nennen: auf dem Theatertreffen vor zwei Jahren wird eine Podiumsdiskussion unter dem Titel abgehalten “Wovon wir sprechen, wenn wir vom Schauspielen sprechen” und es ist nicht ein einziger Schauspieler auf diesem Podium anzutreffen, sondern ausschliesslich irgendwelche anderen Leute. Inconnu! Und niemandem fällt es auf, niemand sagt etwas, niemand stößt sich daran. Man kann natürlich wie bei Markus Lanz eine Diskussion über “Wovon sprechen wir wenn wir über Klavierspielen sprechen” machen und dann Boris Becker und Frank Walter Steinmeier einladen, aber sollte das Theatertreffen wirklich wie Markus Lanz sein? Zweites Beispiel: in diesem Jahr gab es eine Diskussion über Ästhetik im zeitgenössischen Theater und nicht ein einziger … ich muss den Satz nicht zu Ende schreiben, zu Ende sprechen.

Was ist da los? So sollte man nicht mit der ältesten Theaterkunst, der Kunst des Schauspielers, umgehen. Und so sollte man als künstlerischer Schauspieler nicht mit sich umgehen lassen, als wäre man ein Soldat, der in der Kaserne einsatzbereit auf Befehle zu warten hat, während die selbsternannten und so oft überforderten Offiziere im Kasino Pläuschchen halten. Dieses Identifikationsangebot sollte man ablehnen, wenn man Schauspieler ist. Die Tatsache, dass Schauspieler auch große Intendanten waren, und zwar während sie noch spielten (Kortner, Reinhardt, Weigel, Gründgens), wirkt heute wie eine wie eine Erinnerung, die nicht stimmen kann. Goethe, Moliére und Shakespeare waren Schauspieler. Aber eben nicht nur. Meine Damen und Herren, verstehen Sie mich nicht falsch, es ist ja klar: wer nicht mitmacht, wird entlassen. Und dann wohl lieber ein künstlerisches Auftrittsverbot als gar nicht mehr aufzutreten, denn neben dem Ödipuskomplex gibt es ja auch noch den existentielleren Komplex- den Geldkomplex.

Die Stimmung war also einigermassen im Keller angelangt. “Und dann” – zu meinem, zu unserem Glück – “und dann kam Benny” (vielleicht sogar ein ganz pfiffiger Titel). Benny Claessens. “Mit Ernst, mit Liebe muß er das sein, was er ist, so lebt ein Geist in seinem Tun”. Benny Claessens kam, er sprach, er sang, er tanzte, er war einfach da (in Am Königsweg, Schauspielhaus Hamburg, Text Elfriede Jelinek, Regie Falk Richter). Inmitten all des entfremdeten, austauschbaren und nicht zuende sozialisierten, notgedrungen oder sogar freudig mitlaufenden Servicepersonals auf den Bühnen dieses Theatertreffens gab es jemanden mit Präsenz. Präsenz als erfahrbarer Unterschied zur Entfremdung.

Der Begriff “Präsenz” kommt vom lateinischen prae-esse und prae-esse meint “Berührbarkeit”. Benny Claessens ist in einem geradezu bedrohlichen Grade berührbar. Man schaut ihn an und da drängt er sich wieder auf, der zwischendurch verlegte, diskriminierte Gedanke, dass ein Schauspieler ein ganzes Theater sein kann. Trotz allem. Trotz allem! Trotz des Korsetts einer Nummernrevue, trotz der bunten Sachen auf den Körpern und neben den Körpern der Schauspieler, die nur umso deutlicher den eigentlich mausgrauen Stein unter dem bunten Farbanstrich zutage treten lassen. Inmitten dieser als bunte Travestieshow getarnten preussischen Kaserne war da eine eigene Stimme, ein eigener Körper, eigene Gefühle. Ja Leute, Gefühle, Soul. Und, schnallen Sie sich an: Denken, eigenes Denken.

Auch wenn es anscheinend verboten ist, verrate ich es Ihnen heute: ein Schauspieler wie Benny Claessens kann fühlen UND denken. Gleichzeitig! Und sich bewegen und sprechen und er kann sogar wild sein! Benny Claessens kann tatsächlich wild sein, chaotisch, irrational. Er kann wirklich so sein, wie all die Kulturwissenschaftler in ihren Proseminaren, die jetzt den Theaterbetrieb kapern, im Büro nicht sein können: wild, zart, ernst, liebevoll, geistvoll. Er kann Gefühlsgedanken haben, man kann mit ihm träumen. Und er kann richtig gut singen. Er kann so singen, dass ich (fast) weinen muss. Ist das falsch? Im Theater zu weinen? Nein, natürlich nicht, wie krank wäre die Verneinung dieser Frage. Warum wäre es falsch, im Theater zu weinen, wenn Benny Claessens singt? Und – ganz ganz wichtig – er langweilt nicht. Man schaut ihm zu, man ist MIT ihm und ein unbewusster Dialog, den er zuläßt, den er anstößt, beginnt und dann – langweilt er einfach nicht. Denn das wissen wir: denen, die langweilen, kann man nur schwer verzeihen.

Wenn Benny Claessens die Bühne verlässt, ist man traurig, es hätte ruhig noch viel länger weitergehen können, ganz ohne Frösche und Mikroport. Und er ist widersprüchlich, Benny Claessens, er ist sozusagen nicht bruchfest. Denn ist es nicht so, dass nur bei den flachen Wahrheiten das Gegenteil falsch ist und bei den tiefen Wahrheiten auch das Gegenteil wahr? Benny Claessens ist nicht so furchtbar selbstgewiss, wie es die Inszenierung (und vermutlich auch der Text) selbst war, in der er auftrat, wie es (fast) alle Inszenierungen waren, die ich sehen durfte, er widersteht den Vereinfachungen durch sein Da-Sein, im Theaterraum.

Was ist denn Theater, was kann denn Theater für uns sein? Theater kann ein kultischer Raum sein, ein Raum, in dem für einen Moment die existentielle Einsamkeit jedes Einzelnen in diesem darwinistischen Gesamtalptraum kollektiv spürbar wird, in dem Brücken geschlagen werden, in diesem Raum, für diesen Moment, lauter kleine zerbrechliche Brücken zwischen all diesen Individuierten, in ihrer eigenen existentiellen Notsituation Versammelten und für diesen kurzen Moment kann die Ahnung von Gemeinschaft, von einem gemeinsamen Träumen von Individuen enstehen, die alle in unterschiedlicher Art und Weise Schmerz empfinden, die alle in unterschiedlicher Art und Weise in Reibung zum gesellschaftlichen Kollektiv stehen. Der Schauspieler aber könnte in diesem Sinne dann ein Lebensmedium sein, für alle, die noch nicht erloschen sind und deren Blick nicht Benny Claessens Präsenz verpasst.

Diese erloschenen Leute, denen Benny Claessens vielleicht oft in München an den Kammerspielen begegnet oder eben nicht begegnet ist, sind die, die Friedrich Hebbel im Blick hatte als er sagte: es gibt Menschen, die stehen vor dem Meer und sehen nur die Schiffe die darauf fahren und auf den Schiffen nur die Waren die sie geladen haben. Dieser Blick wirft alles heraus, was keinen Materialcharakter hat und dieser Blick verhindert auch den Dialog. Dabei, so habe ich es EMPFUNDEN, ist doch Benny Claessens dieser Dialog so existentiell wichtig, Benny Claessens kreist nicht um sich selbst, wie das Theater gerade um sich selbst kreist im Moment.

Eine große Verwirrung in den Geisteswissenschaften seit ihrer Entstehung im frühen 19. Jahrhundert liegt in der Annahme, dass weil unsere Instrumentarien die Begriffe, also cartesianische Instrumente sind, müssen auch die Objekte ausschließlich cartesianische sein. Alles, was Gegenstand der Geisteswissenschaften sein könnte, und eben also auch Gegenstand der Theaterkritik, wird durch die Konzentration auf Sinnzuschreibungen, auf Interpretierbares ausgeschlossen, alle ästhetische Erfahrungen, die nicht im Lesen bestehen. Der ästhetischen Erfahrung der Stimme, des Körpers, der eigenen Schönheit von Schauspielern kommen wir mit Sinnzuschreibungen nicht nahe.

Ich könnte jetzt sagen, da wäre bei Benny Claessens etwas Zerbrechliches, Weiches, Berührbares, Grobes, Wildes, Feines, das mag alles sein, das mag alles stimmen oder auch nicht, das ist nicht wichtig, denn darum geht es nicht. Denn es ist eben etwas spürbar, dass zutiefst künstlerisch ist- künstlerisch in dem Sinne, das es das Zweckmässige ohne Zweck ist, etwas, das sich unserer Definition entziehen möchte und auch entzieht. Wenn man Benny Claessens auf der Bühne erfährt, drängt sich vielleicht am ehesten und am verbindlichsten ein Begriff auf, den die Deutsche Gesellschaft für Theaterpathologie, wenn es sie gäbe, erst noch exhumieren musste, damit er überhaupt in dieser Rede auftauchen könnte: Poesie. Denn nicht die möglichst realistische Abbildung von Krisen ist primär politisch, sondern die Poesie ist es.

Nichts scheint momentan politischer zu sein als Poesie. Sie ist da, dann wieder nicht. Sie befreit uns zur Spontaneität, Benny Claessens ist spontan! Und er hat sich den Raum dafür genommen, so wie es eben ging, ob gegen Widerstände, das weiß ich nicht, denn Schauspieler sind strukturell betrachtet nicht die Entscheider. Sollte es sich dann letzten Endes also gar nicht um eine Krise des Theaters, des künstlerischen Schauspielers handeln? Denn was ist eine Krise? Eine Krise ist eine Entscheidung ohne Entscheider. Aber es gibt sie ja, die Entscheider. Sie treffen nur leider anscheinend, im buchstäblichen Sinne an-scheinend, die falschen Entscheidungen, warum auch immer. Poesie aber, hilft uns Max Frisch in seiner eher unbekannten Poetikvorlesung “Das schwarze Quadrat” ist zweckfrei, sie unterwandert ideologisiertes Bewusstsein, das macht sie subversiv. Sie ist unbrauchbar und arrogant.

Eine Theateraufführung, ein Schauspieler muss uns nämlich nicht die Staatsverschuldung oder das Problem eines Endlagers für Atommüll erklären oder die Präsidentschaft Trumps mit Fröschen und Fernsehkommentatoren illustrieren. Denn das sind nur Angebote, sofort damit einverstanden zu sein. Was beschreibt Rilke, wenn er eine Skulptur von Rodin betrachtet: “Keine Stelle, die Dich nicht sieht”? Eine ästhetische Erfahrung, die den Betrachter, die Betrachterin so trifft, hat eine Wahrheit, die ich anders nicht erfahren kann. Und damit wir an der Wahrheit der Welt nicht zugrunde gehen, dafür brauchen wir die Kunst. Als Widerspruch zur Welt, als Beantwortung meiner eigenen Mangelerscheinung. Wir brauchen dafür künstlerische Schauspieler wie Benny Claessens, wir brauchen keine Reenactments, (meinetwegen auch Reenactments, zur Abwechslung dann aber, nicht hauptsächlich) wir brauchen keine Förmchen, wir brauchen Denkformen und Fühlformen, die wir selber nicht aufbringen können.

Ich brauche nicht die absichtsbetankte Form eines Regisseurs – denn was sagte Anthony Hopkins nochmal darüber, was ein Regisseur ihm überhaupt für einen Hinweis geben dürfe? Das müssen wir uns wieder ins Bewusstsein rücken: ein Regisseur dürfe ihm nur sagen, ob “schneller oder langsamer”. Und das ist natürlich richtig – und falsch. Denn was wir brauchen ist die Begegnung, das Gemeinsame. Wir brauchen nämlich die eigene Form, zum Beispiel von Benny Claessens, seine Ästhetik, seine ganz eigene Schönheit, denn er ist schön, sein Da-Sein, seine spürbaren Bauprinzipien seines Bewusstseins, die dann auf dann auf die Bauprinzipien von Anderen (Bühnenbildner, Autor, Kostümbildner) treffen, damit etwas Drittes entsteht.

Denn was anderes ist Existenz als Da-Sein im Raum? Und wo anders lässt sich Da-Sein so verdichtet erfahren, erleben, erspüren, als Wahrheit, die wie der Blitz grell alles erleuchtet, um einen herum, in einem und eben dadurch und nur dadurch genauso schnell die absolute Dunkelheit erfahrbar macht? In der Musik natürlich, in der Literatur, im Theater. Wenn das in der Kunst schon nicht mehr stattfindet, als Gegenwelt zur durchrationalisierten, durchfunktionalisierten Schein-Wirklichkeit, ja wo denn dann? Jedenfalls nicht in der robotischen Wirkungsmechanik.

Könnte man sich vorstellen, dass Benny Claessens durch einen Roboter ersetzt werden könnte? Nein, nein, nein.

Lieber Benny, es gibt nur eine sichere Methode, die Zukunft vorauszusagen – gib ein Versprechen ab und halte es. Du bist das Versprechen des souveränen Schauspielers, der das Theater rettet, indem er das Theater wieder zu einem Ort der GEGENWELT macht, einem Ort, den eine Spannung senkrecht nach oben kennzeichnet, der voll von Welt ist, weil er Weltfremdheit zulässt, ein Ort, der nicht wie eine Dokumentation auf Arte ist und auch keine nachgestellte Tagesschau, kein selbstgewisser Leitartikel, keine ostelbische Kaserne, kein Proseminar, keine schlechtgelaunte kritische Theorie, kein Regie-Gefängnis. Nur Gefängsniswärter haben etwas gegen Eskapismus. Die Welt ist voll von Gefängniswärtern, denn die Welt ist voll von Kerkern. Das Theater aber – der Schauspieler, der Bühnenbildner, der Autor – das Theater könnte ein Fenster sein in diesen Kerkern, ein vergitterte Fenster zwar, aber immerhin. Das könnte das Theater sein.

Und das Theater, das bist Du, Benny.

Fabian Hinrichs / Berlin, 20. Mai 2018

Juror war in diesem Jahr der Schauspieler Fabian Hinrichs, der 2012 selbst den Alfred-Kerr-Darstellerpreis erhielt.

Fabian Hinrichs (* 1974 in Hamburg)

Der Sohn eines Polizisten wechselte von einem Jurastudium an die Westfälische Schauspielschule Bochum. Nach dem Studienabschluss gehörte er von 2000 bis 2005 dem Ensemble der Volksbühne Berlin an. Hier trat er unter anderem in den Stücken Paul und Paula, Endstation Amerika, Forever Young und Atta, Atta auf. In der Saison 2005/2006 war er bei den Münchner Kammerspielen in einer Hauptrolle in Iphigenie auf Tauris zu sehen, in der Spielzeit 2010/2011 stand er in dem Stück XY Beat von René Pollesch dort wieder auf der Bühne.

Seinen ersten Filmauftritt hatte er in der 2003 gedrehten und 2004 uraufgeführten schwarzen surrealen Komödie Schussangst in der Hauptrolle des Lukas Eiserbeck. 2005 folgte als eine seiner bekanntesten Rollen die des Hans Scholl im Oscar-nominierten Spielfilm Sophie Scholl – Die letzten Tage und die Rolle des Alexander Halberstadt in der deutsch-belgischen Kinoproduktion Die Bluthochzeit. 2006 trat er in dem Fernsehfilm Neandertal auf. Er war in der Rolle des Daniel in dem 2007 gedrehten Drama Früher oder später unter der Regie von Ulrike von Ribbeck zu sehen.

In der Theatersaison 2007/2008 trat er in Schorsch Kameruns Projekt Biologie der Angst im Schauspielhaus Zürich auf. Im Rahmen der Wiener Festwochen 2009 spielte er in Schorsch Kameruns Bei aller Vorsicht den Profi aus Deutschland.

In Liebe und andere Gefahren, der als ZDF-Fernsehfilm der Woche am 16. März 2009 im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde, spielte Hinrichs einen der Polizeibeamten, Henning Linker. Ein weiterer ZDF-Film mit Fabian Hinrichs war Rainer Kaufmanns Das Beste kommt erst.

In dem Ende 2009 erschienenen Spielfilm 66/67 – Fairplay war gestern spielte Hinrichs den Fußballfan Florian, der mit seinen fünf Freunden zwischen der Liebe zu dem Fußballclub Eintracht Braunschweig, Gewalt und Freundschaft den Weg durchs Leben sucht. Für den Film Schwerkraft schlüpfte Hinrichs in die Rolle des Bankers Frederick Feinermann, der nach dem Selbstmord eines seiner Kunden auf die schiefe Bahn gerät und fortan all das auslebt, was er die Jahre zuvor unterdrückt hatte. Beim Filmfestival Max Ophüls Preis 2010 erhielt Hinrichs dafür einen nur ausnahmsweise vergebenen Sonderpreis Schauspiel.

2010 trat Hinrichs in der Berliner Volksbühne als Protagonist in René Polleschs Solostück Ich schau dir in die Augen, gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang! auf. Dafür erhielt er eine Auszeichnung als Schauspieler des Jahres in der Kritikerumfrage der Zeitschrift Theater heute.

Im Oktober 2010 wurde im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg das von Studio Braun inszenierte Theaterstück Rust – Ein deutscher Messias uraufgeführt, in dem Hinrichs die Hauptrolle des Mathias Rust übernahm.Seit Januar 2012 spielt er den Ich-Erzähler im Theaterstück Kill your darlings! Streets of Berladelphia von René Pollesch, mit dem er 2012 beim Berliner Theatertreffen eingeladen war und den Alfred-Kerr-Darstellerpreis gewann.

Viel Aufmerksamkeit erhielt Ende 2012 Hinrichs’ Darstellung des nervenden Assistenten Gisbert Engelhardt im Münchner Tatort Der tiefe Schlaf. Seit April 2015 ist Hinrichs im neuen zweiten Tatort-Team des Bayerischen Rundfunks, das in Franken ermittelt, als Hauptkommissar Felix Voss zu sehen.

Fabian Hinrichs ist Mitglied der Deutschen und der Europäischen Filmakademie.

Die Preisverleihung fand am 21. Mai im Haus der Berliner Festspiele statt.

Preisträger des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2017 ist:

Er erhält den Preis für seine Rolle des Theodor in Simon Stones „Drei Schwestern“ nach Anton Tschechow, einer Produktion des Theaters Basel.

Michael Wächter wurde 1986 in Leipzig geboren und ist Ensemblemitglied am Theater Basel, wo er in den Inszenierungen „Engel in Amerika“, „Oresteia“ und „Idomeneus“ zu sehen ist.

Er studierte an der Roosevelt High School of Performing Arts in Kalifornien und an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin.

Von 20100 bis 2015 war er Ensemblemitglied am Deutschen Nationaltheater in Weimar.

… habe ich mich für einen Kollegen entschieden, der mich in seiner geradezu rasenden Rollenentfaltung durch die Geschichte des Abends getragen hat. Er vermag seinen großen Schmerz und seine Verzweiflung ins Extreme zu jagen … seinen Lebens- und Liebesentwurf gescheitert zu sehen. Ich fürchtete um diesen Menschen Theodor, der von selbstzerstörerischer extrovertierter Aggression und unterdrückter Wut schier um den Verstand gebracht wurde. Und dann immer wieder kurze Momente des Stillstands. Das hilflose Zusehen bei einer Katastrophe … das war atemberaubend.

Imogen Kogge / Berlin, 21. Mai 2017

Jurorin war in diesem Jahr die Schauspielerin Imogen Kogge.

Imogen Kogge (* 1957 in Berlin)

Sie erhielt ihre Schauspielausbildung an der Hochschule der Künste in Berlin. Ihr erstes Engagement führte sie 1980 an das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg, dessen Ensemble sie bis 1984 angehörte.

Nach dem Engagement bei Claus Peymann am Schauspielhaus Bochum (1984/85) wechselte sie 1985 zu Peter Stein an die Berliner Schaubühne, wo sie u.a. mit Luc Bondy, Klaus-Michael Grüber und Andrea Breth arbeitete und mit deren Inszenierungen sie mehrfach zum Theatertreffen eingeladen wurde.

Nach ihrem Abschied von der Berliner Schaubühne im Jahr 1997 setzte Imogen Kogge ihre Karriere beim Film und Fernsehen fort. Ihre Leidenschaft für das Theater blieb weiterhin bestehen und so arbeitete sie als Ensemblemitglied am Schauspielhaus Bochum und als Gast u.a. am Düsseldorfer Schauspielhaus sowie im Renaissance-Theater Berlin.

Imogen Kogge wurde für ihre darstellerischen Leistungen sowohl am Theater als auch in Film- und Fernsehproduktionen wiederholt ausgezeichnet, u.a. mit dem Bochumer Theaterpreis (2007), dem Deutschen Filmpreis LOLA (2006), dem Adolf Grimme Preis (2006), dem Sonderpreis der Deutschen Akademie für Darstellende Künste (1999) und dem Boy-Gobert-Preis (1982).

Sie unterrichtete am Salzburger Mozarteum, an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ und der Universität der Künste in Berlin. Seit 2002 ist sie auch als Opern-Regisseurin tätig.

Die Preisverleihung fand am 22. Mai im Haus der Berliner Festspiele statt.

Preisträger des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2016 ist:

Er erhält den Preis für seine Rolle des Studenten Arkadij Nikolajitsch Kirsanow in Daniela Löffners Inszenierung „Väter und Söhne“ (Brian Friel nach Iwan Turgenjew) am Deutsches Theater in Berlin.

Marcel Kohler wurde 1991 in Mainz geboren.

Er absolvierte seine Schauspielausbildung von 2011 bis 2014 an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin und ist seit Februar 2015 Ensemblemitglied am Deutschen Theater Berlin.

Er ist Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes.

2012 gewinnt er für sein Stück „Costa“ den internationalen Wettbewerb für neue Theatertexte „Lingue in Scena“ des Goethe-Instituts und der Buchmesse Turin, wurde 2013 mit dem Best Acting Prize beim 3. Internationalen Festival der Schauspielschulen in Peking ausgezeichnet und erhielt 2014 den O.E. Hasse-Preis.

…Marcel Kohler ist kein Blender, er ist einfach da, er stellt sich zur Verfügung. Sein Spiel ist gänzlich unkorrupt und dadurch: jung. Es freut mich zu sehen, wie zugewandt dieses Spiel ist und wie wichtig und wertvoll Kohler ganz offensichtlich seine Spielpartner sind.

Es gibt in der Aufführung ein Lied, das Arkadij und Katja singen, es beschreibt in seiner Energie und Unabhängigkeit aufs schönste das Wesen der Liebe. In der darauffolgenden Szene unterhalten sich die beiden. Katja fragt: Soll ich Ihnen mal ehrlich sagen, was ich glaube? Arkadij: Was denn? Katja: Sie sind noch sehr unreif. Aber das gibt sich mit der Zeit.

Ich sehe den beiden zu, und denke: hoffentlich noch nicht so bald.

Maren Eggert / Berlin, 22. Mai 2016

Jurorin war in diesem Jahr die Schauspielerin Maren Eggert.

Maren Eggert (* 1974 in Hamburg)

Ihre Schauspielausbildung absolvierte sie von 1994 bis 1998 an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule in München.

Nach einem Gastengagement in Zürich war sie von 1998 bis 2000 im Ensemble von Leander Haußmann am Schauspielhaus Bochum. Dort entdeckte sie Ulrich Khoun und holte sie mit Beginn seiner Intendanz in Hamburg an das Thalia Theater, wo sie von 2000 bis 2009 zum Ensemble gehörte.

Während ihres Engagements in Hamburg erhielt sie nicht nur den Boy-Gobert-Preis der Körber-Stiftung (2002), sondern auch den ebenfalls nach einem berühmten Kollegen benannten Ulrich-Wildgruber-Preis (2007) und den Rolf-Mares-Preis (2007). Mit Ulrich Khuon wechselte Maren Eggert 2009 an das Deutsche Theater nach Berlin.

Neben ihrer reichen Theaterarbeitet ist sie immer wieder in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Für ihre Darstellung in „Die Frau am Ende der Strasse“ wurde Maren Eggert gemeinsam mit Matthias Brandt 2008 mit dem Deutschen Kritikerpreis ausgezeichnet. Ihre Stimme lieh sie zudem verschiedenen Hörbuchproduktionen.

Maren Eggert ist deutsche Botschafterin der UN-Dekade „Biologische Vielfalt“.

Sie erhielt den Preis für ihre Rolle der Frida Foldal in Karin Henkels Inszenierung „John Gabriel Borkman“ am Deutsches Schauspielhaus in Hamburg.

Sie erhielt den Preis für ihre Rolle der Frida Foldal in Karin Henkels Inszenierung „John Gabriel Borkman“ am Deutsches Schauspielhaus in Hamburg.

Gala Othero Winter wurde 1991 in Hessen geboren.

Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg.

Vor ihrem Studium spielte sie bereits in Frankfurt am Main am Theater Willy Praml in »Hyperion. Hölderlin«, sowie in »Der zerbrochne Krug«.

An der Hochschule wirkte sie in mehreren Arbeiten mit, u. a. »Rodogune. Verkehrte Welt« (Regie: Sarah Klöfer), die zum Körber Studio Junge Regie eingeladen wurde. Bereits während des Studiums spielte sie am Deutschen SchauSpielHaus in der Produktion »Alles Weitere kennen Sie aus dem Kino« (Regie: Katie Mitchell) sowie in Jean Genets »Die Neger (Les Nègres)« (Regie: Johan Simons).

Seit der Spielzeit 2014-15 gehört Gala Othero Winter zum Ensemble des Deutschen SchauSpielHauses. Für ihre Rolle als Frida Foldal in Karin Henkels Inszenierung »John Gabriel Borkman« wurde sie 2015 mit dem Alfred-Kerr-Darstellerpreis ausgezeichnet. 2016 erhielt sie den Boy-Gobert-Preis der Körber-Stiftung. Zu sehen war sie u. a. in der Regie von Victor Bodo (»Ich, das Ungeziefer«), von Christoph Marthaler (»Die Wehleider«), von Herbert Fritsch (»Die Kassette«) sowie von Simon Stone, bei dem sie eine der drei Titelfiguren in »Peer Gynt« spielte. Aktuell ist sie in »Der goldene Handschuh« und »Der Kaufmann von Venedig« zu sehen.

… Ich wurde einige Male von Inszenierungen, Texten und Schauspielern überrumpelt, die mir mit aller Kraft, Können und Dringlichkeit zeigen wollten, was ich unbedingt zu denken und zu fühlen habe. Es war laut, groß, viel und sehr effektvoll. Ich wurde oft verführt und glaubte, ich hätte meine/n Preisträger/in gefunden Bis ich Gala Othero Winter sah, als Tochter Frida in Karin Henkels Inszenierung von Ibsens „John Gabriel Borkman“. Laut Autor: ein 15-jähriges Mädchen. Auf der Bühne stand ein zartes und zerbrechliches, aber doch selbstbewusstes Wesen, noch desorientiert und deshalb voller Sehnsüchte.

Gala Othero Winter konnte mir etwas erzählen, über einen Menschen und eine Situation. Und dazu brauchte sie nicht viel. Ihr hilflos-aufdringlicher Blick, die kaputten sparsamen Bewegungen, die Stimme bei ihrem unglaublich schönen brüchigen Gesang am Ende der Aufführung. Sie zeichnete ihre Figur mit ein paar Strichen und überließ sie mir, dem Zuschauer.

Die Transparenz, mit der sie das machte, öffnete mir Räume, sie schüttete mich nicht zu mit Behauptungen, sondern gab mir die Freiheit, zu denken und zu empfinden. Was für eine Persönlichkeit! Und das mit 24 Jahren.

Vielen Dank, Gala Othero Winter.

Samuel Finzi / Berlin, 17. Mai 2015

Juror war in diesem Jahr der Schauspieler Samuel Finzi.

Samuel Finzi wurde 1966 in Plowdiw (Bulgarien) als Sohn der Pianistin Gina Tabakova und des Schauspielers Itzhak Finzi geboren. Bereits während seines Studiums an der Staatlichen Theater- und Film-Akademie in Sofia spielte er erste Theater- und Kinorollen und arbeitete im Laufe seiner Karriere mit Regisseuren zusammen, die das europäische Theater und den Film wesentlich prägten: Benno Besson, Jürgen Gosch, Werner Schröter, Robert Wilson, Frank Castorf, Johan Simons, Michael Thalheimer und Dimiter Gotscheff.

Für seine vielgestaltigen, geistreichen Darstellungen wurde er mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Förderpreis für darstellende Kunst der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Im März 2015 erhielt er, gemeinsam mit Wolfram Koch, für „Warten auf Godot“ den Gertrud-Eysoldt-Ring.

Samuel Finzi ist der erste Schauspieler, der gleichzeitig Juror des Alfred-Kerr-Darstellerpreis und Teilnehmer am Theatertreffen ist.

Die Preisverleihung fand im Mai 2014 im Haus der Berliner Festspiele statt.

Preisträgerin des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2014 ist:

Sie erhielt den Preis für ihre darstellerische Leistung der Njurka in der Aufführung “Zement” von Heiner Müller (Regie von Dimiter Gotscheff) am Residenztheater München.

Valery Tscheplanowa, geboren 1980 in Russland, studierte zunächst Tanz an der Palucca Schule in Dresden und drei Semester Puppenspiel an der Hochschule für Schauspiel “Ernst Busch” in Berlin, bevor sie dort ihr Schauspielstudium absolvierte.

Von 2006 bis 2009 war sie festes Ensemblemitglied am Deutschen Theater in Berlin. Hier arbeitete sie u.a. mit Dimiter Gotscheff und Jürgen Gosch.

Als Ensemblemitglied des Schauspiels Frankfurt (2009 – 2013) wurde Valery Tscheplanowa im Jahr 2011 als “Maria Stuart” unter der Regie von Michael Thalheimer für den Deutschen Theaterpreis “Der Faust” nominiert.

Mit “Zement” gab sie im Mai 2013 ihr Debut am Münchner Residenztheater.

… Das erste Stück, das ich sah, war “Zement” von Heiner Müller in der Inszenierung von Dimiter Gotscheff, eine Bergbesteigung, ein langer und anstrengender Abend, wie sich herausstellte. Aber am nächsten Morgen war ich einverstanden und dachte, ja, Theater darf anstrengen, manchmal muss es anstrengend sein, weil: Es geht um viel. Zu Beginn des Stückes öffnete sich ein Spalt, daraus hervor trat eine Mädchengestalt und sang. Mit immer größerer Kraft.

Und später erzählte sie uns, manchmal berichtete sie, manchmal beschwor sie die Geschichte von Prometheus und von Herakles und einem Adler und von dreitausend Jahren und wieder dreitausend Jahren, die vergangen waren und währenddessen stand sie und stellte sich, klar und erfüllt von ihrer Geschichte, plastisch auch mit den Händen malend – und immer die Mundwinkel etwas nach oben. Naiv und kämpferisch, immer klar und leuchtend. Das war Valery Tscheplanowa, und ich war sehr froh. …

… Und nun kommt meine Entscheidung und ich betone noch einmal, dass sie mir schwergefallen ist. Aber wenn ich nach meinem Herzen gehe, gebe ich mit größter Freude den Preis an Valery Tscheplanowa, die mir am ersten Abend so sehr gefallen hat. Schon gleich als sie erschien und die Bühne betrat, hatte sie mich gewonnen. An ihr hat mir alles gefallen. Und ihre klare leuchtende Stirn, ihr fester und doch leichter Schritt, ihr Singen, ihr Temperament, ihr Humor – das alles hat mich bezaubert.

Auch der russische Klang in ihrer Sprache und das mitreißende russische Lied. Alles war so selbstverständlich und mutig.

Ich gratuliere und wünsche von Herzen, dass ihr die helle Ausstrahlung, ihre Ernsthaftigkeit und Freude erhalten bleiben.

Edith Clever / Mai 2014

Jurorin war in diesem Jahr die Schauspielerin Edith Clever.

Edith Clever ist Regisseurin und eine der bedeutendsten deutschen Schauspielerinnen. Von 1966 bis 1970 gehörte sie dem berühmten Ensemble von Kurt Hübner am Bremer Theater an, wo sie u. a. mit Peter Zadek und Peter Stein zusammen arbeitete. Im gleichen Jahr kam sie mit Peter Stein an die Berliner Schaubühne am Halleschen Ufer, an der sie vor allem in Inszenierungen von Peter Stein zu sehen war, sowie von Klaus Michael Grüber und Luc Bondy. Sie hat mit anderen und im Team das Theater neu gestaltet und berühmt gemacht.

Mit Hans-Jürgen Syberberg verband sie eine enge künstlerische Beziehung, aus der der Film „Parsifal“ und die großen Monologe „Die Nacht“ und Kleists „Penthesilea“ und „Die Marquise von O.“ hervorgingen.1994 kehrte sie als Regisseurin an die Schaubühne zurück.

Zu ihren Auszeichnungen gehören der Deutsche Darstellerpreis (Chaplin-Schuh), der Bayerische Filmpreis, der Gertrud-Eysoldt-Ring und der Nestroy-Theaterpreis als beste Schauspielerin in „Schlaf“.

Neben ihrer reichen Theaterarbeit hat sie in vielen Filmen mitgewirkt. Eric Rohmer verfilmte „Die Marquise von O.“ mit ihr und Bruno Ganz, Peter Handke „Die linkshändige Frau“ ebenfalls mit Bruno Ganz.

Die Preisverleihung fand am 19. Mai im Haus der Berliner Festspiele statt.

Preisträgerin des Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2013 ist:

Sie erhielt den Preis für ihre darstellerische Leistung in „Disabled Theater“ (Regie: Jérôme Bel) am Theater HORA / Stiftung Züriwerk, Zürich.

Julia Häusermann ist das dritte Kind von Esther und Ruedi Häusermann, sie wurde mit dem Down-Syndrom geboren.

Sie schloss 2012 ihre Ausbildung zur Schauspielpraktikerin bei Theater HORA / Stiftung Züriwerk ab.

Meine Damen und Herren, guten Morgen.

Zuallererst möchte ich mich bei Peter von Becker, Peter Böhme und Torsten Maß dafür bedanken, dass sie der Meinung waren, ich könne etwas auf der Bühne beurteilen. Und wie Dante Virgil möchte ich den Herren für ihre kenntnisreiche Begleitung und liebevolle Betreuung danken, auch wenn wir nicht gemeinsam durch Hölle, Fegefeuer und Paradies gegangen sind.

Dank auch an Thomas Oberender, einfach so.

Dann möchte ich Ihnen ein paar Sorgen nehmen, die Sie im Zusammenhang mit meiner Lobrede evtl. beschleichen. Ich werde nichts sagen zu

-der Auswahl des Theatertreffens,

-der Sinnhaftigkeit der Veranstaltung,

-der Sinnhaftigkeit von Preisen für Künstler,

-dem Zustand des deutschsprachigen Sprechtheaters und seiner Protagonisten im Allgemeinen,

-der Relevanz des Theaters in der Gesellschaft.

Außerdem werde ich nicht versuchen, originell zu sein, das sind Sie alle selbst.

Wobei zu einem Thema eine Anmerkung nötig scheint. Es gibt in den letzten Jahren – auch während dieser Veranstaltung konnte man das vor einigen Tagen ausführlich hören – Beiträge verdienstvoller älterer Künstler, die um den Fortbestand des deutschen Theaters fürchten, weil die Arbeitsergebnisse der jüngeren Teilnehmer in vielem nicht mehr den früheren und von diesen Älteren installierten intellektuellen und handwerklichen Kriterien entsprächen. Wobei offenbar davon ausgegangen wird, dass diese Kriterien Manifeste sind und damit für eine wie auch immer geartete Ewigkeit geschaffen.

Das sollte auf Dauer so nicht stehen bleiben. Es ist an der Zeit, dass die Generation um die 40 – die sind ja wohl mit jung gemeint – aus der Deckung kommt und diese grobe Verallgemeinerung seziert. Die sind ja sonst nicht auf den Mund gefallen. Aber vielleicht interessiert die das gar nicht?

Ungeachtet dieser Einschätzungen, die ja doch vor allem sehr persönlich motiviert sind, gibt es natürlich viel Albernes, Anmaßendes, Läppisches, Aufgeblasenes, Semipsychologisches, Besserwisserisches, Weltfremdes und mehr im Theater zu sehen, von jeder Generation, die produziert; in angeblich zeitgenössischer aber in letzter Zeit auch wieder mehr in konventioneller Ästhetik.